住宅・都市計画見学 in Germany ①

2018.07.30.Monday:ブログ

現在、建築バブルと言われるドイツ。

1軒の不動産の内見に50~100人来るということからも需要の高さが伺えます。

その背景には、難民移民による人口増加もありました。

今日からそんなドイツで見聞きしたことを、少しずつお伝えしていきたいと思います。

ドイツでは、建設によって消費する資源、コスト、工期を減らす取り組みがなされています。

そこで、1つの実例を教えていただきました。

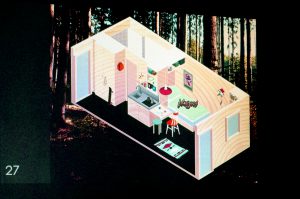

これは学生寮です。1部屋ごとにコンテナを作ってクレーンで積み木のように組み立てます。

間取りはこんな感じです。

1人暮らしには十分ですね。

コストも低く工期も短縮できましたので、お金のない学生さんたちにも安価で貸すことができます。

完成した外観がこちらです。素敵ですね。

では、次にドイツと日本の建設常識の大きな違いをご紹介します。

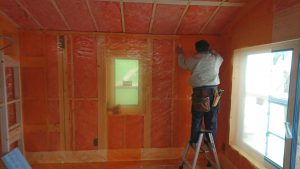

こちら何をしているところか、わかりますか?そう、DIYです!

ドイツでは家を借りようと思ったら大抵、前の人が出て行った状態のまま鍵が渡されます。

日本だったら、清掃業者や補修工事が入りますよね。

ですから、入居する前にまず自分で壁紙を変えたり、バスタブを変えたりしてDIYするのです。

こうして多くの人が自分の家だけでなく、友達の家のDIYも手伝います。

そうすると、マイホームを考える30代くらいになる時には、それなりの腕と知識を持っているのです。

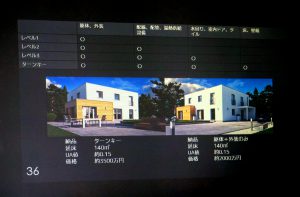

それで、ドイツでは家は家でもこんな商品があります。

読者の皆さん、この写真でお気付きになられたでしょうか?

日本ではこの表の1番下のターンキー、つまりすべて完成した状態での引渡しが一般的ですよね。

しかし、ドイツでは壁紙と床はセルフで完成させるレベル3、

壁紙と床に加え配管、配線、水回りもセルフで完成させるレベル2、

そして本当に建物と外装のみのレベル1という、それぞれのDIYレベルにあった商品があるのです!

本当にこんなことまでできてしまう人が多いのか… 恐るべし、ドイツ人!

当然、価格もセルフ部分が多いほうが安くなっていく訳です。自分でできるのなら、大変お得です。

今日のお話はここまで。

次回はドイツの環境に配慮した都市計画のお話をします。

To be continued.